SSD TRIMは、ソリッドステートドライブ(SSD)の性能と寿命を維持するために欠かせない重要な機能です。この機能が意図せず無効になっていると、気づかないうちにPCの動作が重くなったり、ドライブの寿命が縮まったりする原因になりかねません。

本記事では、PC業界で長年プロライターとして活動してきた私の経験に基づき、なぜSSDのTRIM機能が有効にならないのか、その具体的な原因を7つに絞って徹底的に解説します。特に、Windowsの設定で見落としがちなポイントや、接続方式に起因する問題、そしていざ無効になってしまった場合の具体的な対処法まで、シンプルかつ明瞭に解説していきます。

【この記事で分かること】

- TRIMが有効にならない主要な原因と、Windows側の設定の確認方法

- SSDがTRIM非対応の場合の確認方法と、そのドライブの使用がもたらす症状

- BIOS/UEFIやデフラグ設定など、見落としやすい設定変更による影響

- TRIMの状態をコマンドプロンプトで確認・有効化する具体的な手順

それでは、SSDのベストパフォーマンスを保つための知識を、一緒に深めていきましょう。

SSD TRIMが有効にならない原因とWindows側の設定チェック

SSDの性能維持に必須のTRIM機能ですが、意図せず無効になってしまうと、ドライブの空き容量が十分にあるにもかかわらず、書き込み速度が低下し始め、最終的にはPC全体の動作が鈍くなるという悪影響が生じます。特にWindows OSを利用している場合、システム設定、ドライバ、またはSSD自体の互換性など、多岐にわたる要因がTRIMの動作を妨げることがあります。

このセクションでは、TRIMが無効化されてしまう主な原因と、Windows側でチェックすべき基本的な設定項目について解説し、問題の切り分けをスムーズに行えるようサポートします。

SSD TRIMが有効化されない主な原因とは?

SSD TRIMコマンドは、オペレーティングシステム(OS)がファイルを削除した際、そのデータが保存されていたNANDフラッシュメモリのブロックを、SSDコントローラーに対して「このブロックはもう不要なので消去しても良い」と事前に通知する仕組みです。この事前通知があるおかげで、次にデータ書き込みが発生する際に、消去済みブロックがすぐに使える状態になり、SSD特有の「読み出し→消去→書き込み」という複雑なプロセス(ライトアンプリフィケーション)を最小限に抑え、性能の低下を防ぎます。しかし、この重要な機能が有効化されない原因は主に以下の3点に集約されます。

まず一つ目は、「OS側の設定や対応の問題」です。Windows 7以降、OSはNTFSファイルシステムに対してTRIMをデフォルトで有効化していますが、過去に何らかの操作(例えば、特定の最適化ツールやレジストリ操作)によって設定が変更されてしまい、無効状態になっているケースが考えられます。特に古いOSからアップグレードした場合や、特定の環境設定を好むユーザーが手動で設定をいじった場合に発生しやすい問題です。

二つ目は、「SSDドライブ自体の問題や互換性」です。TRIM機能はSATA 3.1(ATA-8 ACS-2以降)やNVMe規格で正式にサポートされていますが、非常に古い初期のSSDや、特殊なコントローラーを搭載したSSDの一部はTRIMコマンドに非対応であることがあります。また、対応しているSSDであっても、ファームウェアの不具合やバージョンの古さが原因で、OSからのTRIM信号を正しく受け付けない場合があります。SSDメーカーは定期的にファームウェアのアップデートをリリースしているため、不具合が疑われる場合は確認が必要です。

三つ目は、「接続環境やストレージコントローラーの設定」です。SSDがSATA接続であれNVMe接続であれ、PCのマザーボードのBIOS/UEFI設定や、OSに組み込まれたストレージドライバが、TRIMコマンドのパススルーを妨げることがあります。例えば、RAID構成にしている場合や、SATAコントローラーがAHCIモードでなくIDEモード(古い環境の場合)になっていると、TRIM信号が正しく伝達されない可能性があります。特に自作PCや特殊なサーバー構成では、接続方式やドライバの確認が不可欠です。

このように、TRIMが無効になる原因はOS、SSD、接続環境の三方向から検証する必要があり、まずはWindows側の設定チェックから始めるのが最も効率的です。

参照元:TRIM – Wikipedia、SSDのTRIMとは? – Corsair

WindowsでTRIMが無効になる設定ミスの代表例

Windows環境下でSSD TRIM機能が無効になってしまう設定ミスは、主にシステム設定の変更、パーティション形式の非互換性、そして不適切なドライバの使用によって引き起こされます。これらの設定ミスは、ユーザーが意図せず、あるいは特定の目的のために行った操作の結果として発生することが多く、見落とされがちです。

最も代表的な設定ミスの一つは、「デフラグの強制有効化」です。SSDに対してはデフラグ(断片化解消)ではなく、TRIMコマンドによる最適化(ガベージコレクションの実行)が推奨されていますが、Windows 10/11の「ドライブのデフラグと最適化」ツールでは、SSDに対して自動的にTRIMが実行される仕組みになっています。しかし、何らかの理由で過去にデフラグのスケジューリング設定を変更したり、SSDをHDDとして誤認識させて強制的にデフラグを有効化したりすると、OSがSSDに対して適切なTRIMコマンドを発行しなくなる可能性があります。

次に、「DisableDeleteNotifyレジストリ値の変更」が挙げられます。Windowsは、ファイルシステムレベルでTRIMの有効/無効を管理しており、この設定はレジストリまたはfsutil behaviorコマンドで制御されています。もし、何らかのトラブルシューティングや古い情報に基づいて、管理者権限でfsutil behavior set disabledeletenotify 1というコマンドを実行した履歴がある場合、TRIMは無効化されてしまいます。この値が「0」であればTRIM有効、「1」であればTRIM無効を示します。これは非常にクリティカルな設定であり、無効になっている場合はすぐに「0」に戻す必要があります。

また、意外と見落とされがちなのが「非NTFSファイルシステムの使用」です。WindowsがTRIMコマンドを自動で発行するのは、基本的にNTFSでフォーマットされたパーティションに対してのみです。例えば、SSDをexFATや古いFAT32形式でフォーマットして使用している場合、OSはTRIMコマンドを自動で発行しないため、TRIM機能が無効とみなされます。

特に外付けSSDやポータブルドライブとして使用している場合に起こり得るため、内蔵ドライブであれば必ずNTFS形式でフォーマットされているかを確認してください。もしも非NTFS形式でTRIMを使用したい場合は、SSDメーカーが提供する専用の最適化ツールを使って手動でTRIM相当の処理を実行する必要があります。

最後に、「ストレージドライバの互換性の問題」です。SSDの接続にAHCIやNVMeドライバを使用していますが、これらがOS標準のものではなく、古いマザーボードメーカー独自のものや、互換性のないサードパーティ製ドライバを使用している場合、TRIMコマンドのパススルー機能が正常に動作しない可能性があります。特に、PCを自作したり、特殊な環境構築を行ったりしたユーザーは、一度ドライバをMicrosoft標準のAHCI/NVMeドライバに戻してみることで問題が解決する場合があります。

| 設定ミス/要因 | TRIM無効になる理由 | 対処法 |

| DisableDeleteNotify=1 | OSがTRIM通知を停止している | fsutil behavior set disabledeletenotify 0を実行 |

| SSDへのデフラグ強制 | デフラグがTRIM処理を上書き/妨害する可能性がある | 「ドライブの最適化」設定でSSDを「最適化」に設定し、自動実行を確認 |

| 非NTFS形式の使用 | WindowsがNTFS以外でTRIMを自動発行しない | ドライブをNTFS形式にフォーマットし直す |

| サードパーティ製ドライバ | ドライバがTRIMコマンドのパススルーに対応していない | Microsoft標準のAHCI/NVMeドライバに更新または戻す |

SSDがTRIM非対応の場合に起きる症状と確認方法

SSDがそもそもTRIM機能に非対応である場合、時間の経過とともにパフォーマンスが著しく低下するという、SSD特有の症状が発生します。TRIM非対応のSSDは、主にOSがTRIMコマンドのサポートを開始する前の、非常に初期の世代の製品に多く見られます。もし現在使用しているSSDがそうした旧世代のものである場合、その使用を続けることで生じるデメリットと、TRIM非対応であることの確認方法を理解しておくことが重要です。

TRIM非対応のSSDを使用し続けると、最も顕著に現れる症状は「書き込み速度の継続的な低下」です。通常、SSDはコントローラーが内部的に「ガベージコレクション」というデータ整理プロセスを行い、書き込みの効率を保っていますが、TRIMがない場合、OSが削除した領域がSSD側には「データが残っている状態」として認識され続けます。

その結果、新しいデータを書き込む際、SSDはまず残っている古いデータを読み出し、ブロック全体を消去し、その後で新しいデータを書き込むという非効率な「読み出し・修正・書き込みサイクル」を毎回行うことになります。このプロセスが増えることで、初期には高速だった書き込み速度が徐々に低下し、まるでHDDを使っているかのように動作が重く感じられるようになります。この現象は「ライトアンプリフィケーション」の増大として知られており、性能低下だけでなく、不要な消去・書き込みサイクルが増えることでSSDの寿命(耐久性)も短縮させてしまう可能性があります。

TRIM非対応であるかを確認する方法はいくつかあります。

メーカーの仕様書を確認する

最も確実なのは、使用しているSSDのモデル名を確認し、メーカーの公式ウェブサイトで製品仕様書を検索することです。古い製品の場合、「TRIMサポート」や「Garbage Collection」に関する記述を注意深くチェックする必要があります。

Windowsコマンドで確認する

TRIMの有効/無効設定自体はOS側で確認できますが、その値が「0」(有効)であっても、SSD自体が非対応であれば当然TRIMは動作しません。ただし、OS側でサポートされているかどうかの確認は必須です。管理者として実行したコマンドプロンプトで以下のコマンドを実行し、表示される値が「0」であることを確認します。

ストレージベンチマークツールを使用する

SSDベンチマークツール(例えばCrystalDiskMarkやAS SSD Benchmarkなど)を使用して、新品時と比べて「ランダム書き込み速度」が極端に低下していないかを定期的にチェックすることも、間接的な確認方法の一つです。書き込み速度の低下が著しい場合は、TRIMが動作していない可能性が高いと言えます。

TRIM非対応のSSDを使用している場合は、手動でメーカー提供の最適化ツール(一部メーカーが提供)を利用して「ガベージコレクション」を強制的に実行するか、または最新のTRIM対応SSDへの交換を検討することが、性能と寿命を保つための最善策となります。

参照元:Trimとは | SSDのTRIM機能の役割は何ですか| Crucial Japan、Trim命令の功罪 | データ復旧の基礎知識コラム – ロジテック

SATA/PCIe接続方式によってTRIMが無効になるケース

SSDの接続方式がSATAかPCI Express(NVMe)かによって、TRIMコマンドの伝達メカニズムが異なり、これが原因でTRIMが無効になるケースが存在します。特に、一般的なSATA接続ではなく、M.2スロットを使用したNVMe接続や、RAID構成などの特殊な接続環境では、注意が必要です。

SATA接続の場合、TRIMコマンドはATAコマンドセットの一部として「DATA SET MANAGEMENT」コマンドとして定義されています。Windowsは、AHCIドライバを通じてこのコマンドをSSDへ直接発行します。

通常、OS標準のAHCIドライバを使用している限り問題は発生しませんが、もしマザーボードメーカーが提供する古いAHCIドライバや、特殊なコントローラーカードのドライバを使用している場合、そのドライバがTRIMコマンドのパススルー機能に対応していないと、OSとSSD間の通信が遮断され、TRIMが無効になってしまいます。この場合、ドライバをMicrosoft標準の「標準SATA AHCIコントローラー」に更新することで解決することがほとんどです。

一方、PCIe接続(NVMe)の場合、TRIMに相当する機能は「Dataset Management」コマンドの一部としてNVMeプロトコル内で定義されています。NVMeはSATAよりも新しい規格であり、基本的にOSもドライバもTRIMを前提として設計されているため、通常は問題ありません。

しかし、NVMe SSDを外部エンクロージャ(外付けケース)に入れてUSB接続で使用する場合、そのエンクロージャの「ブリッジチップ」がNVMeプロトコルからUSB Mass Storageプロトコルに変換する際に、TRIMコマンドの伝達(UASPのUNMAPコマンドへの変換)に対応していないと、TRIMがSSDまで届かなくなります。外付けSSDを使用する際は、エンクロージャがUASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、かつUNMAPコマンドに対応しているかを確認することが非常に重要です。

また、接続方式に関わらず、複数のSSDを組み合わせて「RAID(Redundant Array of Independent Disks)」構成にしている場合も、TRIMが無効になる主な原因となります。RAIDコントローラー(ハードウェアまたはソフトウェア)は、複数のドライブを一つの論理ボリュームとしてOSに提示します。この際、OSがTRIMコマンドを発行しても、RAIDコントローラーがそのコマンドを個々のSSDに正しく分散・転送する機能(RAID 0/1/5などでのTRIMサポート)を持っていないと、TRIMは実質的に機能しません。

インテル RST(Rapid Storage Technology)などの最新のRAIDドライバはTRIMサポートを実装していますが、古いバージョンや特定のRAIDカードではサポートが不完全な場合があるため、RAID環境でTRIMを有効にしたい場合は、最新のドライバへの更新と、メーカーによるTRIMサポートの明示的な確認が必要です。

| 接続方式 | TRIMコマンド名(規格) | TRIM無効化の主な原因 |

| SATA (AHCI) | DATA SET MANAGEMENT (ATA) | 古い/非標準AHCIドライバの使用 |

| PCIe (NVMe) | Dataset Management (NVMe) | 古い/非標準NVMeドライバの使用、または非対応の外付けエンクロージャの使用 |

| RAID構成 | – | RAIDコントローラ/ドライバがTRIMパススルーに対応していない |

デフラグ設定が原因でTRIMが無効扱いになることもある?

Windows OSは、ストレージの種類を自動的に判別し、SSDに対してはデフラグ(ファイルの物理的な再配置)ではなく、TRIMコマンドの実行を含む「最適化」処理を定期的に行うよう設定されています。しかし、この自動判別や最適化スケジュールの設定が狂ってしまうと、TRIMが無効扱いになったり、必要なTRIM実行がスキップされたりする原因となります。

最もよくあるケースは、「SSDがHDDとして誤認識される」ことです。何らかのシステム上の理由、例えば特殊なドライバや仮想化環境を使用している場合、WindowsがSSDをHDDとして誤って認識することがあります。この場合、WindowsはSSDに対してデフラグを推奨・実行しようとしますが、SSDへのデフラグは性能向上効果がほとんどなく、書き込み回数を徒に増やして寿命を縮めるだけなので避けるべき行動です。

重要なのは、HDDとして誤認識された結果、Windowsが本来SSDに対して行うべきTRIMを伴う「最適化」を正しく実行しなくなる可能性があることです。この誤認識を解消するには、SSDのファームウェアやドライバを最新にし、ドライブのプロパティを確認して「メディアの種類」が「ソリッドステートドライブ」と正しく表示されているかを確認する必要があります。

次に、「ドライブの最適化のスケジュール設定」の見落としです。Windowsの「ドライブのデフラグと最適化」ツールを開くと、SSDドライブに対して「最適化が必要」と表示されることがあります。通常、SSDの最適化はデフォルトで週に一度スケジュールされていますが、この設定が過去に手動でオフにされていたり、頻度が極端に少なく設定されていたりすると、OSがTRIMコマンドを発行する頻度が低下し、結果的にSSD内部のガベージコレクションが追いつかなくなり、性能が徐々に低下します。

TRIMはファイル削除時にリアルタイムで通知されますが、OS側での定期的な最適化は、SSDのコントローラーがガベージコレクションを実行する最適なタイミングをOSが提供する役割も担っています。このスケジュール設定を再度有効にし、「毎週」など適切な頻度に設定し直すことが重要です。

また、「最適化をオフにする誤った情報」も原因の一つです。一時期、SSDの書き込み回数を節約するためにデフラグや最適化を完全にオフにすべきという情報が広まりましたが、これはTRIM機能が組み込まれる前の古いSSDやOSに関する誤解です。現代のWindowsとSSDの組み合わせでは、OSの「最適化」機能はSSDに対してはTRIMを実行するメカニズムであり、これを完全にオフにすることは、SSDの性能維持に必要なデータ整理プロセスを停止させることに他なりません。SSDを長期間使用する上で、Windowsの最適化機能はTRIMの実行を確実にするために、絶対に有効にしておくべき設定です。

BIOS・UEFIの設定変更でTRIMが効かないパターン

SSDのTRIM機能は、OS(Windows)がストレージコントローラーに対してコマンドを発行し、それがSSD本体に伝達されることで初めて成立する仕組みです。この伝達経路の最も根幹にあるのが、マザーボードのファームウェアであるBIOSまたはUEFIの設定です。BIOS/UEFIで不適切な設定が行われていると、OSがどれだけTRIMを有効にしていても、TRIMコマンドがSSDに到達せず、実質的に機能が無効になってしまいます。

最も重要な設定項目は、「SATAコントローラーの動作モード」です。SATA接続のSSDを使用している場合、BIOS/UEFIには通常、「IDE」「AHCI」「RAID」という3つの動作モードが存在します。

AHCI (Advanced Host Controller Interface) モードは、SATAデバイスの高度な機能(NCQやホットスワップなど)を有効にするための標準モードであり、TRIMコマンドをSSDにパススルーするための必須条件です。もしこの設定が古い「IDE」モードになっている場合、IDEモードはTRIMコマンドをサポートしていないため、TRIMは完全に機能しません。古いPCや、OSのインストール時に設定を変更し忘れた場合にこの問題が発生することがあります。

一方、前述の通り「RAID」モードに設定している場合も注意が必要です。RAIDモードは、複数のドライブを統合管理するために使用されますが、このモードでTRIMが機能するかどうかは、使用しているRAIDコントローラーとOSにインストールされているRAIDドライバのバージョンに依存します。インテルRSTなどの最新ドライバであればTRIMに対応していますが、古いチップセットやドライバでは未対応の場合が多く、TRIMを有効化したい場合は、RAIDを解除するか、コントローラーの最新情報(TRIMサポート)を確認する必要があります。

BIOS/UEFIの設定は、OS起動前に動作する低レベルな設定であるため、OS上の設定変更よりも優先度が高く、見落とされがちです。特に、マザーボードを交換したり、ファームウェアをアップデートしたりした後には、必ずSATAコントローラーの動作モードがAHCI(またはNVMe接続であれば適切なPCIe設定)になっているかを確認することが、TRIM機能を確実に有効化するための第一歩となります。設定変更の際は、OSが起動しなくなるリスクを避けるため、慎重に行う必要があります。

| BIOS/UEFI設定項目 | 推奨設定(TRIM有効化) | TRIM無効になるリスクがある設定 |

| SATA Mode | AHCI または NVMe | IDE または 古いRAIDモード |

| NVMe Configuration | PCIe 3.0/4.0/5.0 x4(フルレーン) | 互換性のないLegacyモードやレーン数制限 |

| Secure Boot | Enabled (通常は影響なし) | 特定の古いマザーボードでドライバ互換性に影響を与える可能性あり |

SSD TRIM 有効にならない時にやってはいけない行動

SSDのTRIMが有効にならず、性能低下を感じ始めたときに、焦って行ってしまいがちな行動の中には、さらなる問題を引き起こしたり、ドライブの寿命を縮めたりする、やってはいけない行動がいくつか存在します。問題の解決を目指す前に、まずは以下のNG行動を避けることが、SSDのデータと健康を守る上で非常に重要です。

1. HDD向けのデフラグツールを強制的に実行すること

TRIMが無効だと書き込み性能が低下するため、一部のユーザーはHDD向けに設計されたサードパーティ製のデフラグツールを使って、物理的にデータを再配置しようと試みることがあります。しかし、SSDはHDDとは根本的にデータの書き込み構造が異なり、デフラグ処理はSSDの寿命を決定する要因である「書き込み回数」(P/Eサイクル)を著度に消耗させるだけで、性能の改善には繋がりません。TRIMがないSSDに必要なのは、コントローラー内部での不要データ消去(ガベージコレクション)であり、デフラグは逆効果です。

2. 安易なフォーマットやパーティション操作を繰り返すこと

「設定がリセットされるかも」という期待から、頻繁にクイックフォーマットやパーティションの作成・削除を繰り返すことも避けるべきです。確かにフルフォーマットはすべてのデータを消去し、新品に近い状態に戻す効果がありますが、これは大きな書き込み操作であり、またデータのバックアップと復元に時間がかかります。問題の根本原因(OS設定、ドライバ、BIOS)を特定せずに闇雲にフォーマットしても、TRIMが無効化された状態が継続する可能性が高く、無駄な書き込みを増やすだけになります。

3. メーカー非推奨のファームウェアを適用すること

SSDのファームウェアの不具合がTRIM無効の原因であることはありますが、公式に提供されていないベータ版や改造されたファームウェアを適用することは絶対に避けてください。ファームウェアのアップデートは非常にデリケートな作業であり、失敗するとSSDが完全に認識されなくなる(いわゆる文鎮化)リスクがあります。ファームウェアアップデートは、必ずSSDメーカーの公式ツール、公式ウェブサイトからダウンロードした最新版のみを使用し、手順を厳守して行ってください。

4. Windowsのシステムファイルを削除または改変すること

TRIM機能はWindowsのファイルシステム管理と密接に関わっていますが、レジストリやシステムファイルを直接手動で変更したり削除したりすることは、OS全体の不安定化や起動不能に繋がるリスクがあります。TRIM設定の確認・変更は、必ずMicrosoftが推奨する正式な方法(fsutil behaviorコマンドや「ドライブの最適化」ツール)を通じて行うべきです。

TRIMが無効化された状況は、まずはコマンドでの確認と設定変更、そしてドライバとBIOS設定のチェックという、安全で段階的なアプローチで対処することが鉄則です。

SSD TRIM 有効にならない時にやってはいけない行動

SSDのTRIMが有効にならず、性能低下を感じ始めたときに、焦って行ってしまいがちな行動の中には、さらなる問題を引き起こしたり、ドライブの寿命を縮めたりする、やってはいけない行動がいくつか存在します。問題の解決を目指す前に、まずは以下のNG行動を避けることが、SSDのデータと健康を守る上で非常に重要です。

1. HDD向けのデフラグツールを強制的に実行すること

TRIMが無効だと書き込み性能が低下するため、一部のユーザーはHDD向けに設計されたサードパーティ製のデフラグツールを使って、物理的にデータを再配置しようと試みることがあります。しかし、SSDはHDDとは根本的にデータの書き込み構造が異なり、デフラグ処理はSSDの寿命を決定する要因である「書き込み回数」(P/Eサイクル)を著度に消耗させるだけで、性能の改善には繋がりません。TRIMがないSSDに必要なのは、コントローラー内部での不要データ消去(ガベージコレクション)であり、デフラグは逆効果です。

2. 安易なフォーマットやパーティション操作を繰り返すこと

「設定がリセットされるかも」という期待から、頻繁にクイックフォーマットやパーティションの作成・削除を繰り返すことも避けるべきです。確かにフルフォーマットはすべてのデータを消去し、新品に近い状態に戻す効果がありますが、これは大きな書き込み操作であり、またデータのバックアップと復元に時間がかかります。問題の根本原因(OS設定、ドライバ、BIOS)を特定せずに闇雲にフォーマットしても、TRIMが無効化された状態が継続する可能性が高く、無駄な書き込みを増やすだけになります。

3. メーカー非推奨のファームウェアを適用すること

SSDのファームウェアの不具合がTRIM無効の原因であることはありますが、公式に提供されていないベータ版や改造されたファームウェアを適用することは絶対に避けてください。ファームウェアのアップデートは非常にデリケートな作業であり、失敗するとSSDが完全に認識されなくなる(いわゆる文鎮化)リスクがあります。ファームウェアアップデートは、必ずSSDメーカーの公式ツール、公式ウェブサイトからダウンロードした最新版のみを使用し、手順を厳守して行ってください。

4. Windowsのシステムファイルを削除または改変すること

TRIM機能はWindowsのファイルシステム管理と密接に関わっていますが、レジストリやシステムファイルを直接手動で変更したり削除したりすることは、OS全体の不安定化や起動不能に繋がるリスクがあります。TRIM設定の確認・変更は、必ずMicrosoftが推奨する正式な方法(fsutil behaviorコマンドや「ドライブの最適化」ツール)を通じて行うべきです。

TRIMが無効化された状況は、まずはコマンドでの確認と設定変更、そしてドライバとBIOS設定のチェックという、安全で段階的なアプローチで対処することが鉄則です。

参照元:明日から使えるSSDのTrimのTips – Qiita

SSD TRIMを有効化するための具体的な対処法と確認ステップ

TRIMが無効になっている原因を特定したら、次はそれを有効化するための具体的な対処法を実行に移します。SSDのTRIM機能の有効化は、単に設定をオンにするだけでなく、OSレベル、コマンドレベル、そして時にはハードウェアレベルでの調整が必要となる場合があります。

このセクションでは、Windowsのシステムコマンドを使った確実な確認手順から、SSDメーカーのツールを使った強制実行の方法、さらにはファームウェアや設定の初期化といったより踏み込んだ対処法まで、段階的に解説します。これらのステップを踏むことで、あなたのSSDのパフォーマンスを最大限に引き出し、長期的な安定性を確保することができます。

【以下で分かること】

- TRIMがOSレベルで有効になっているかを確認するコマンド操作

- 無効化されていたTRIMを確実に有効に戻すPowerShell/コマンドプロンプトの利用法

- メーカー製ツールを使用した、より強力なTRIM実行(ガベージコレクション)

- ファームウェアやWindows設定の不具合を解消し、TRIM機能を回復させる方法

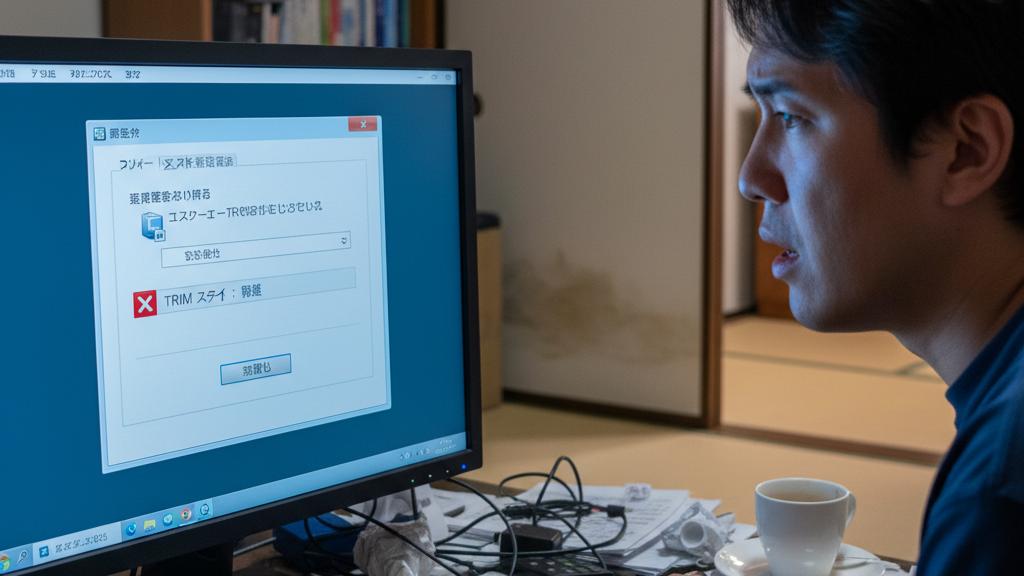

WindowsのTRIM状態をコマンドで確認する手順

SSDのTRIM機能がWindows上で現在どのような状態にあるかを確認する最も確実かつ基本的な方法は、コマンドプロンプトを使用することです。このコマンドは、OSのファイルシステムレベルでTRIM通知(DisableDeleteNotify)が有効になっているかどうかを直接チェックできます。この確認作業は、以降の対処法を実行する前の「現状把握」として必須のステップです。

コマンドプロンプトを管理者権限で実行する

まず、Windowsの検索ボックスに「cmd」と入力し、「コマンドプロンプト」が表示されたら右クリックし、「管理者として実行」を選択します。管理者権限で実行しないと、システム設定の参照や変更ができないため、この手順は絶対に省略しないでください。

TRIMの状態を確認するコマンドを実行する

管理者として実行されたコマンドプロンプトウィンドウに、以下のコマンドを正確に入力し、Enterキーを押します。

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

このコマンドは、ファイルシステムがSSDに対して削除通知(TRIMコマンド)を行う設定になっているか(DisableDeleteNotify)を照会します。

実行結果の確認と解釈

コマンドを実行すると、以下のいずれかの結果が表示されます。

- DisableDeleteNotify = 0:これは、TRIMコマンドによる削除通知機能が「無効化されていない」状態、つまりTRIMが有効になっていることを示します。通常はこの状態が望ましい設定です。

- DisableDeleteNotify = 1:これは、TRIMコマンドによる削除通知機能が「無効化されている」状態、つまりTRIMが無効になっていることを示します。この値が表示された場合、OS側でTRIMが機能しないように設定が変更されているため、次のステップで有効化のコマンドを実行する必要があります。

このfsutil behavior queryコマンドは、WindowsがSSDに対してTRIMを発行する「準備ができているか」を確認するものです。値が「0」であっても、SSDの互換性やドライバの問題でTRIMが最終的に機能していない可能性はありますが、OS側の基本設定が正しいかを確認する上で最も信頼できる手順です。もし「1」が表示された場合は、すぐに次項で解説する有効化の手順に進んでください。

参照元:SSDでTRIMを有効または無効にする方法 – MiniTool Partition Wizard

TRIMを有効にするPowerShellコマンドの設定方法

前項の確認手順でDisableDeleteNotify = 1と表示され、TRIMが無効化されていた場合は、以下のコマンドを管理者権限で実行することで、即座にTRIM機能を有効に戻すことができます。コマンドプロンプトでもPowerShellでも実行可能ですが、ここではコマンドプロンプトを使用する手順を再度詳しく解説します。

コマンドプロンプトの準備

先ほどと同様に、Windowsの検索ボックスから「コマンドプロンプト」を検索し、「管理者として実行」します。

TRIMを有効化するコマンドの実行

以下のコマンドを正確に入力し、Enterキーを押します。

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

このコマンドは、TRIMの削除通知機能を「無効化しない(0)」、すなわち「有効にする」設定をシステムに適用します。コマンドが正常に実行されると、特にメッセージは表示されませんが、設定はすぐに反映されます。

設定変更の確認

設定が正しく変更されたことを確認するために、再度照会コマンドを実行します。

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

ここで**DisableDeleteNotify = 0**と表示されれば、OS側のTRIM機能は完全に有効化されました。

ドライブの最適化の実行

OS側でTRIMが有効になったことを確認した後、念のためWindowsの「ドライブのデフラグと最適化」ツールを開き、該当のSSDドライブを選択して「最適化」ボタンをクリックすることをおすすめします。これにより、リアルタイムTRIM機能に加えて、Windowsが定期的に実行するTRIMコマンドが手動で実行され、SSDコントローラーに最新の無効データを通知する機会を提供できます。

通常、数秒から数十秒で処理は完了し、TRIMコマンドがSSDに送信されたことが示されます。これにより、SSD内部のガベージコレクションが促進され、性能が回復する土台が整います。

このコマンドによる設定変更は、OSレベルでのTRIMの動作を司る最も根本的な部分を修正するため、多くのTRIM無効化の問題を解決できる可能性が高いです。

| コマンドの目的 | コマンド内容 | 結果(期待値) |

| 状態確認 | fsutil behavior query DisableDeleteNotify | DisableDeleteNotify = 0 |

| TRIM有効化 | fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 | 変更完了(メッセージなし) |

| TRIM無効化 | fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1 | 無効化完了(メッセージなし) |

参照元:Windows 10ミニTips(64) SSDの速度低下を抑制する「Trim」コマンドを調べてみる – news.mynavi.jp

SSDメーカー純正ツールでTRIMを強制実行する方法

OS側の設定でTRIMが有効(DisableDeleteNotify = 0)になっているにも関わらず、依然としてSSDの書き込み速度が低下している場合、SSDコントローラー内部のガベージコレクションが十分に機能していない可能性があります。このような状況では、SSDメーカーが提供している「純正ツール」を使用して、TRIMに相当するデータ整理プロセスを強制的に実行することが非常に有効な手段となります。

SSDメーカーは、自社製品の性能を最大限に引き出すために、独自のメンテナンスソフトウェアを開発・提供しています。このツールには、SSDの健康状態(S.M.A.R.T.情報)の監視機能の他に、「最適化」や「Secure Erase(安全な完全消去)」、そして「ファームウェアアップデート」などの機能が含まれています。この「最適化」機能が、OSからのTRIMを待たずに、SSDコントローラーに不要なデータブロックを消去するよう指示を出す「ガベージコレクション」の強制実行を可能にします。

メーカー純正ツールの入手と実行

- ツールのダウンロード

お使いのSSDのメーカー(例: Samsung、Crucial、Kingston、WDなど)の公式ウェブサイトにアクセスし、該当製品向けの「SSD管理ツール」または「ユーティリティソフト」をダウンロードします。 - 最適化機能の実行

ツールをインストールして起動し、メニューの中から「最適化 (Optimization)」「TRIMの実行」「Garbage Collection」といった名称の機能を探します。 - 強制実行

その機能を選択し、実行(Run/Execute)ボタンを押します。このプロセスは、SSDのコントローラーが内部的に不要なブロックを消去し、書き込みに備えた空きブロックを確保する作業を促します。

このメーカー純正ツールによる強制実行は、OSがアイドル状態のときなどに自動的に行われるガベージコレクションを、ユーザーの任意のタイミングで手動でトリガーする効果があります。特に、大量のファイルを一度に削除したり、一時的に書き込み負荷が高まった後に性能低下を感じたりした場合に試す価値があります。この手順は、単なるOS設定の修正ではなく、SSD内部の状態を直接改善する「メンテナンス」作業にあたります。

また、メーカーツールは、TRIM非対応の非常に古いSSDに対しても、独自の方法でガベージコレクションを実行する機能を提供している場合があるため、TRIMコマンドが一切効かないドライブを使用している場合の唯一のメンテナンス手段となることもあります。ただし、ツールの提供や機能はメーカーやモデルによって大きく異なるため、事前に確認が必要です。

参照元:SSDのメンテナンス方法・最適化設定! – AOMEI Partition Assistant

不具合やファームウェア起因でTRIMが無効化される場合の対処

TRIMコマンドが有効になっているにも関わらず性能が回復しない場合や、SSDの認識に不安定さが見られる場合は、SSD自体の「ファームウェアの不具合」や、それに起因する「システムドライバの互換性問題」が原因である可能性が高いです。これらの問題は、OS側の設定変更だけでは解決できないため、より専門的な対処が必要になります。

最新ファームウェアへのアップデート

SSDのファームウェアは、SSDの動作を制御するソフトウェアであり、コントローラーの効率性、ガベージコレクションのアルゴリズム、そしてTRIMコマンドへの応答性などを決定します。メーカーは、性能問題や特定のOS環境での不具合を修正するために、定期的に新しいファームウェアをリリースしています。

- 手順

前項で紹介したSSDメーカーの純正管理ツールを使用し、「ファームウェアアップデート」機能を確認します。ツールが自動的に最新バージョンをチェックし、アップデートを適用する手順を案内してくれるのが一般的です。 - 注意点

ファームウェアのアップデートは、失敗するとSSDが起動不能になるリスク(文鎮化)を伴います。実行前には必ずデータのバックアップを取り、PCの電源が途中で切れないよう(特にノートPCの場合はACアダプターを接続)に細心の注意を払ってください。

ストレージドライバの更新またはロールバック

OSがSSDと通信するために使用するストレージドライバ(AHCIまたはNVMe)が、特定のバージョンでTRIMコマンドのパススルーに不具合を抱えている場合があります。

- 更新

デバイスマネージャーを開き、「IDE ATA/ATAPI コントローラー」または「記憶域コントローラー」の中から該当のコントローラーを選択し、ドライバを最新版に更新します。サードパーティ製ドライバを使用している場合は、Microsoft標準のAHCI/NVMeドライバに戻す(ロールバックまたは更新時に手動で標準ドライバを選択)ことで、問題が解消することがあります。 - ロールバック

最新版のドライバに問題がある場合は、以前の安定したバージョンに「ドライバのロールバック」を試みることも有効です。

TRIMが正常に実行されているかの最終確認

ファームウェアやドライバを更新した後、再度ベンチマークツール(例: CrystalDiskMark)でSSDの書き込み速度を計測し、性能が回復しているかを確認します。また、Windowsの「ドライブのデフラグと最適化」ツールでSSDを選択し、「最適化」を実行した際に、最後に最適化された日付が現在の日付に更新されることを確認すれば、TRIM機能が正常に動作していると判断できます。

| 対処法 | 目的 | 実施ツール/場所 |

| ファームウェアアップデート | SSDコントローラーの動作改善、TRIM応答性の向上 | メーカー純正管理ツール |

| ドライバの更新/変更 | OSとSSD間のTRIMコマンド伝達経路の修復 | デバイスマネージャー |

| ベンチマークによる性能確認 | 性能回復の客観的な確認 | CrystalDiskMarkなどのベンチマークソフト |

Windows設定を初期化してTRIMを再度有効化する流れ

前述のコマンドによる設定変更やドライバの更新を行ってもTRIMが有効化されない、またはシステム全体の動作が不安定な場合は、過去に行った設定変更やレジストリの改変が原因で、TRIM機能だけでなくシステムの安定性全体に影響を及ぼしている可能性があります。この最終手段として、「Windows設定のリセット」または「初期化」を検討する価値があります。

復元ポイントを使用した設定のロールバック

もし問題が発生する前の時点で「システムの復元ポイント」が作成されていれば、それを使用してシステム設定を以前の状態に戻すのが最も手軽な方法です。

- 手順

Windowsの検索ボックスに「復元ポイント」と入力し、「復元ポイントの作成」を選択します。「システムの復元」ボタンをクリックし、TRIMが無効になる前の日付の復元ポイントを選択して実行します。 - 効果

この操作は、個人ファイルを削除することなく、システムファイル、レジストリ、プログラム設定などを元の状態に戻します。TRIMが無効化された原因が、特定のソフトウェアのインストールやレジストリ操作によるものであれば、これで問題が解決する可能性が高いです。

「このPCを初期状態に戻す」機能の利用

システムの復元ポイントがない、または復元しても解決しない場合は、Windows 10/11の「このPCを初期状態に戻す」機能を利用します。

- 手順:

- 設定アプリを開き、「更新とセキュリティ」(またはWindows 11では「システム」→「回復」)へ進みます。

- 「このPCを初期状態に戻す」の項目にある「開始」をクリックします。

- ここで、「個人ファイルを保持する」または「すべて削除する」を選択できます。TRIMの問題解決だけが目的なら「個人ファイルを保持する」を選択し、Windowsのシステム設定とアプリのみをリセットします。

- 効果: このプロセスにより、WindowsはOSのコア設定を工場出荷時(初期状態)に戻します。TRIMはWindows 7以降デフォルトで有効であるため、設定がリセットされることで

DisableDeleteNotifyの値が確実に「0」に戻り、TRIM機能が回復する可能性が極めて高くなります。ただし、インストールされていたアプリケーションはすべて削除されるため、再インストールが必要となります。

クリーンインストール(最終手段)

上記のどの方法でも解決せず、他に原因が見当たらない場合は、Windowsを完全にクリーンインストールすることが最後の手段となります。これは最も時間と手間がかかる方法ですが、OSのファイルシステム、ドライバ、レジストリなど、すべての設定が完全に初期化されるため、TRIMの問題を根本的に解決できます。クリーンインストールを行う場合は、必ずすべてのデータを外部ストレージにバックアップしてから実行してください。

SSD TRIM 有効にならない問題を未然に防ぐチェックポイント

SSDのTRIM機能が突然無効になるというトラブルを未然に防ぐためには、日頃からのPC運用においていくつかのチェックポイントを意識し、定期的に確認することが重要です。特に、PCのカスタマイズやシステム変更を行う際には、以下の点に注意を払うことで、SSDの安定したパフォーマンスを長期的に維持できます。

システムドライバとファームウェアの定期的な更新

SSDコントローラーのファームウェアと、マザーボードのAHCI/NVMeストレージドライバは、常に最新の状態を保つことが基本です。メーカーは最新のOS環境での互換性やバグ修正のためにアップデートをリリースしています。

- チェックポイント

1ヶ月に一度を目安に、SSDメーカーの純正ツールでファームウェアのバージョンを確認し、マザーボードメーカーのウェブサイトで最新のチップセットドライバ(特にストレージコントローラー関連)が公開されていないかをチェックします。

自動最適化設定の維持

Windowsの「ドライブのデフラグと最適化」ツールによる定期的な最適化スケジュールは、SSDに対してTRIMコマンドを定期的に発行し、SSD内部のガベージコレクションを促進するために不可欠な機能です。

- チェックポイント

- 「ドライブのデフラグと最適化」の設定を確認し、SSDドライブが「ソリッドステートドライブ」として正しく認識されていること。

- 「スケジュールされた最適化」が「オン」になっており、頻度が「毎週」に設定されていることを確認します。

RAID構成や仮想環境での互換性確認

特殊な環境(RAID構成、外付けケース、仮想マシン上のストレージ)でSSDを使用する場合は、TRIMがその環境下で正しくパススルーされるかどうかの互換性を、構築前に事前に確認することが重要です。

- チェックポイント: RAIDコントローラーの仕様書や外付けエンクロージャの製品説明書に「TRIMサポート」または「UASP UNMAPコマンドサポート」が明記されていることを確認します。不明な場合は、標準的なSATA/NVMe接続に戻して運用することを推奨します。

h4. 誤ったシステムチューニングの回避

インターネット上で見かける「SSD高速化」を謳う古い情報や、レジストリを直接操作するようなチューニング方法は、TRIM機能を無効化する原因となる危険性があります。

- チェックポイント

SSDのパフォーマンスを向上させるために、Windowsの標準機能以外のサードパーティ製ツールや、fsutil behavior setコマンド以外のシステム設定(特にレジストリ)の変更は極力避け、OSのデフォルト設定を信頼して運用します。

これらのチェックポイントを習慣化することで、SSD TRIMが無効になるリスクを最小限に抑え、快適なPC環境を維持できます。

SSD TRIMが有効化される環境づくりと運用のコツ【まとめ】

SSD TRIM機能は、SSDの高速なパフォーマンスを維持し、長寿命化を実現するために、現代のPC運用において不可欠な要素です。TRIMを確実に有効化し、SSDのポテンシャルを最大限に引き出すための環境構築と運用のコツを、最後に10個のポイントとしてまとめます。

| 運用と環境構築のコツ | 詳細な説明 |

| OSは最新版を利用する | Windows 10/11といった最新のOSは、TRIMを前提としたファイルシステムとドライバ構造を持っています。古いOSを使用している場合は、最新版へのアップデートを検討してください。 |

| SATAモードをAHCIに設定 | BIOS/UEFI設定で、SATAコントローラーの動作モードが必ず「AHCI」になっていることを確認します。IDEモードではTRIMは機能しません。 |

| NVMeドライバは標準または最新版 | NVMe接続の場合、Microsoft標準のNVMeドライバ、またはSSDメーカー・チップセットメーカー(Intel/AMD)が提供する最新のドライバを使用し、互換性の問題を避けます。 |

| ファイルシステムはNTFSを基本とする | 内蔵SSDのパーティションは、Windowsが自動でTRIMを発行するNTFS形式でフォーマットされていることを確認してください。 |

fsutilでTRIM状態を定期確認 | 定期的に管理者権限でfsutil behavior query DisableDeleteNotifyを実行し、値が「0」であることを確認する習慣をつけましょう。 |

| Windowsの最適化スケジュールを維持 | 「ドライブのデフラグと最適化」の設定を「毎週」のスケジュールで「オン」にし、SSDへの自動TRIM実行をOSに任せます。 |

| メーカー純正ツールを活用する | SSDメーカー提供のユーティリティを導入し、ファームウェアの更新や、必要に応じた手動での「最適化(ガベージコレクション)」を実行します。 |

| 外部接続の互換性を確認 | 外付けSSDとして使用する場合、ケース(エンクロージャ)がUASPおよびUNMAP(TRIM相当)コマンドのパススルーに対応している製品であることを選びます。 |

| デフラグツールは使用しない | SSDに対しては、HDD向けのデフラグツールを絶対に使用しないでください。書き込み回数が増え、寿命を縮める原因になります。 |

| SSDの空き容量を適切に保つ | SSDの性能を維持するため、ドライブ全体容量の約20%以上は空き容量として残しておくことが推奨されます。これにより、コントローラーがガベージコレクションを実行するための余裕が生まれます。 |

コメント